Dans le monde des cristaux, chaque structure raconte une histoire unique. Le système cristallin trigonal, souvent discret, joue pourtant un rôle central dans l’apparence de nombreux minéraux. Nous vous proposons ci-dessous une exploration scientifique de cette organisation atomique remarquable. Amateur de gemmes, curieux de géologie ou vendeur de pierre naturelle, découvrez ici les fondements précis d’un système parfois mal compris.

Définition du système trigonal

Le système cristallin trigonal appartient à la grande famille des structures hexagonales. Il repose sur un réseau à trois axes horizontaux égaux formant des angles de 120°, complétés par un axe vertical distinct. Ce dernier, perpendiculaire aux autres, détermine la symétrie principale. Le système trigonal diffère de l’hexagonal par sa symétrie de rotation : ici, un seul axe de rotation d’ordre trois prévaut. Cette organisation donne naissance à des formes souvent prismatiques, parfois rhomboédriques. Le mot trigonal désigne donc une géométrie à part, ni strictement hexagonale, ni totalement isométrique. On la retrouve dans plusieurs minéraux connus, facilement reconnaissables à leurs faces inclinées et leur éclat particulier.

Caractéristiques géométriques typiques

Les cristaux trigonaux se distinguent par leur symétrie unique. Leur axe principal de rotation à 120° crée des formes régulières, mais toujours asymétriques. Contrairement aux cristaux cubiques, leur apparence varie selon l’angle d’observation. Cette particularité influe sur leur comportement optique. Le système trigonal produit souvent des prismes allongés, terminés par des faces inclinées. Ces formes géométriques facilitent la reconnaissance des cristaux en laboratoire. Les structures internes s’ordonnent avec précision, même si l’extérieur semble irrégulier. Lorsqu’un cristal trigonal se développe sans contrainte, il forme des motifs complexes mais logiques. Cela en fait une base de classement essentielle en minéralogie.

Exemples de minéraux trigonaux

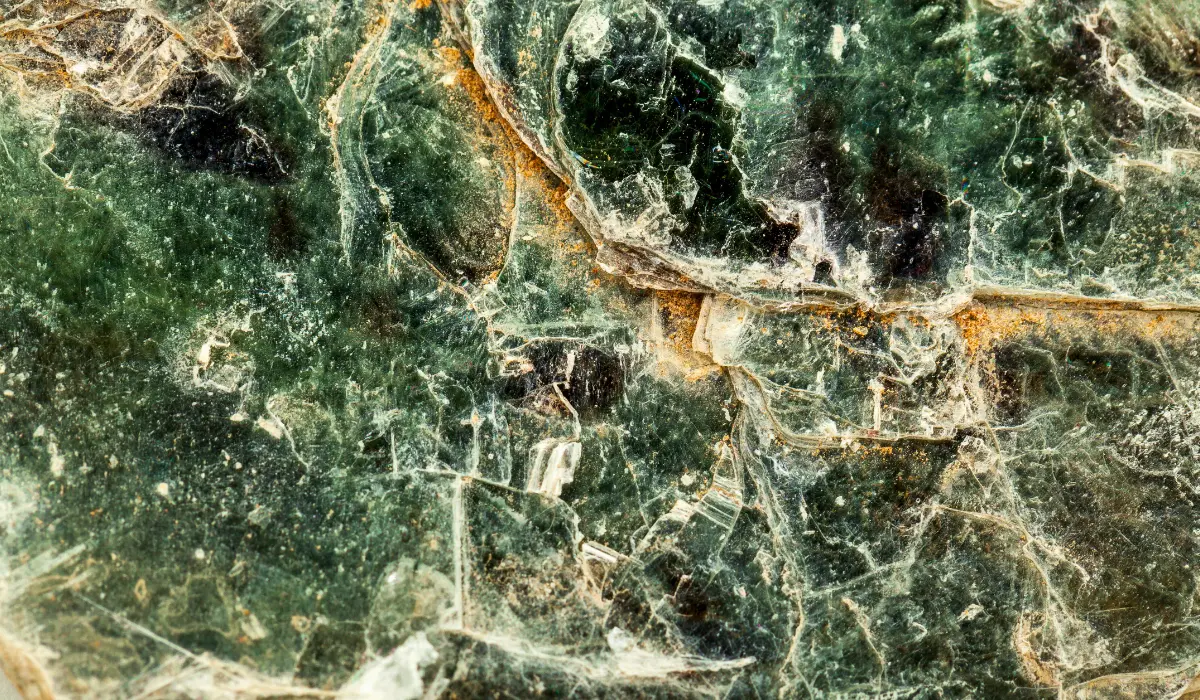

Plusieurs minéraux célèbres adoptent une structure trigonale. La calcite en est l’exemple le plus emblématique. Ce carbonate de calcium forme fréquemment des rhomboèdres transparents. Le quartz appartient lui aussi au système trigonal. Il se cristallise en longues pointes, souvent hexagonales à première vue, mais trigonales en réalité. La tourmaline illustre une autre facette de cette structure. Ses cristaux fuselés, parfois multicolores, suivent une symétrie à trois axes. Le corindon, utilisé dans le saphir et le rubis, se développe également selon le système trigonal. Ces exemples montrent que cette géométrie n’est pas marginale. Elle concerne des minéraux très recherchés dans l’industrie et la joaillerie.

Formation et environnement géologique

Les cristaux trigonaux naissent dans des environnements géologiques variés. Certains apparaissent dans des veines hydrothermales, d’autres se forment dans les cavités volcaniques. La présence de silice, d’aluminium ou de bore influence fortement la cristallisation. Les conditions de température et de pression contrôlent la disposition des atomes. Lorsqu’elles sont stables, les structures trigonales peuvent se développer sur de grandes tailles. Leur croissance lente permet un agencement optimal des molécules. Ce facteur joue un rôle dans l’esthétique finale du cristal. Un minéral trigonal reflète ainsi son passé géologique. Son apparence extérieure traduit directement les forces naturelles à l’œuvre durant sa formation.

Méthodes d’identification scientifique

Les minéralogistes utilisent plusieurs techniques pour identifier un cristal trigonal. L’observation visuelle constitue une première étape. La forme générale, les angles et les faces offrent des indices immédiats. Ensuite, la diffraction des rayons X confirme la structure interne. Cette méthode révèle les plans atomiques et leur périodicité. Le système trigonal génère des schémas de diffraction spécifiques. En complément, la microscopie optique aide à repérer les caractéristiques fines. D’autres outils comme la polarisation ou l’analyse spectroscopique viennent affiner le diagnostic. Toutes ces approches visent à établir une classification rigoureuse. Elles garantissent la fiabilité des informations associées à chaque échantillon étudié.

Système trigonal : propriétés physiques associées

Les minéraux trigonaux présentent des propriétés physiques intéressantes. Leur dureté varie selon leur composition chimique. Le quartz, par exemple, atteint un niveau élevé sur l’échelle de Mohs. Leur clivage est généralement peu marqué, sauf pour la calcite. Les cristaux trigonaux offrent aussi une transparence variable. Certains laissent passer la lumière sans la diffracter, d’autres génèrent des effets optiques complexes. Ce comportement découle de l’arrangement atomique propre à ce système. La densité des minéraux varie également en fonction des éléments constitutifs. Ces caractéristiques influencent l’usage des cristaux, que ce soit en collection, en ornement ou dans l’industrie.

Importance dans le commerce gemmologique

Dans le domaine de la gemmologie, le système trigonal occupe une place stratégique. De nombreuses gemmes de grande valeur présentent cette organisation. Le saphir et le rubis en sont deux exemples majeurs. Ces pierres, issues du corindon, se taillent selon leur structure pour maximiser leur éclat. Le quartz, très répandu, entre dans la composition de nombreux objets. Il se décline en améthyste, citrine ou quartz fumé. Sa structure trigonale conditionne sa façon de réagir à la lumière. Chaque variation visuelle reflète l’agencement des atomes. Lorsqu’un professionnel sélectionne une pierre naturelle pour la bijouterie, il tient compte de cette architecture interne.

Impact sur la taille et la découpe du trigonal

La structure trigonale influence directement les techniques de taille. Les artisans adaptent leurs outils et leurs angles à la symétrie du cristal. Une coupe bien orientée révèle l’éclat naturel du minéral. À l’inverse, une taille inadaptée peut nuire à sa brillance. Le trigonal impose des choix techniques spécifiques, surtout sur des pierres dures comme le corindon. Les lignes de croissance, les plans de clivage et la transparence guident la découpe. Cette précision est cruciale pour garantir la qualité finale. Une pierre naturelle façonnée selon ses axes cristallins présente alors un rendu optimal, tant sur le plan esthétique que mécanique.