Les cristaux fascinent autant par leur beauté que par leur structure. Chaque système cristallin reflète une organisation atomique bien précise. Le système monoclinique, souvent méconnu du grand public, forme pourtant une base essentielle dans la classification des minéraux. Il se distingue par des formes inclinées, parfois complexes, mais toujours fascinantes. Ce texte explore en profondeur les particularités de ce système, en se concentrant sur des faits scientifiques. Vous découvrirez quels minéraux adoptent cette structure, comment elle se forme, et pourquoi elle joue un rôle essentiel dans l’étude des pierres. Une lecture indispensable pour mieux apprécier chaque pierre naturelle, au-delà de son apparence.

Comprendre la structure monoclinique

Le système cristallin monoclinique se caractérise par une organisation particulière des axes cristallins. Il possède trois axes inégaux : deux d’entre eux se croisent à 90°, tandis que le troisième est incliné. Cette géométrie donne des formes asymétriques et parfois inclinées. Ce déséquilibre apparent ne nuit pas à la stabilité du cristal, au contraire. Il permet des variations de forme étonnantes. La symétrie y est moins rigide que dans d’autres systèmes, mais elle reste bien définie. Le système monoclinique forme ainsi une passerelle entre l’ordre parfait et une certaine liberté géométrique. Cette structure se retrouve dans plusieurs minéraux utilisés en bijouterie ou en collection. Elle influence la forme finale du cristal, son éclat et sa manière de se fracturer. Les cristaux monoclinique attirent donc autant l’œil que l’attention du géologue.

Des minéraux aux formes caractéristiques

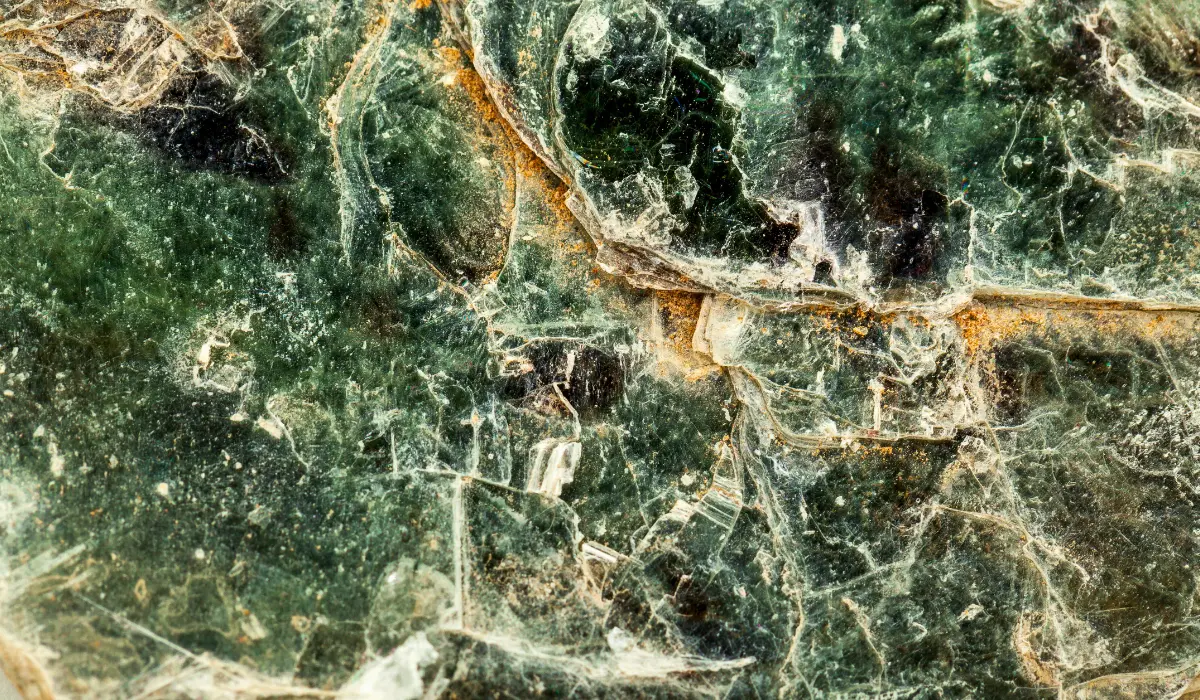

De nombreux minéraux adoptent le système monoclinique, chacun avec ses particularités. Parmi les plus connus, on trouve la malachite, la spodumène ou encore le gypse. Ces minéraux présentent souvent des prismes allongés, parfois légèrement incurvés. La crocoïte, avec sa teinte rouge orangée vive, cristallise aussi selon ce modèle. Le feldspath monoclinique, tel que l’orthose, est également très répandu dans les roches granitiques. Ces exemples montrent à quel point ce système est présent dans la nature. Il ne se limite pas à un type de pierre, mais traverse plusieurs groupes chimiques. Les cristaux monoclinique possèdent souvent un éclat vitreux, une clarté variable et une cassure inégale. Ces caractéristiques dépendent directement de l’arrangement atomique interne. Grâce à cette diversité, le système monoclinique s’impose comme un pilier dans la classification minéralogique moderne.

Propriétés physiques et mécaniques du système monoclinique

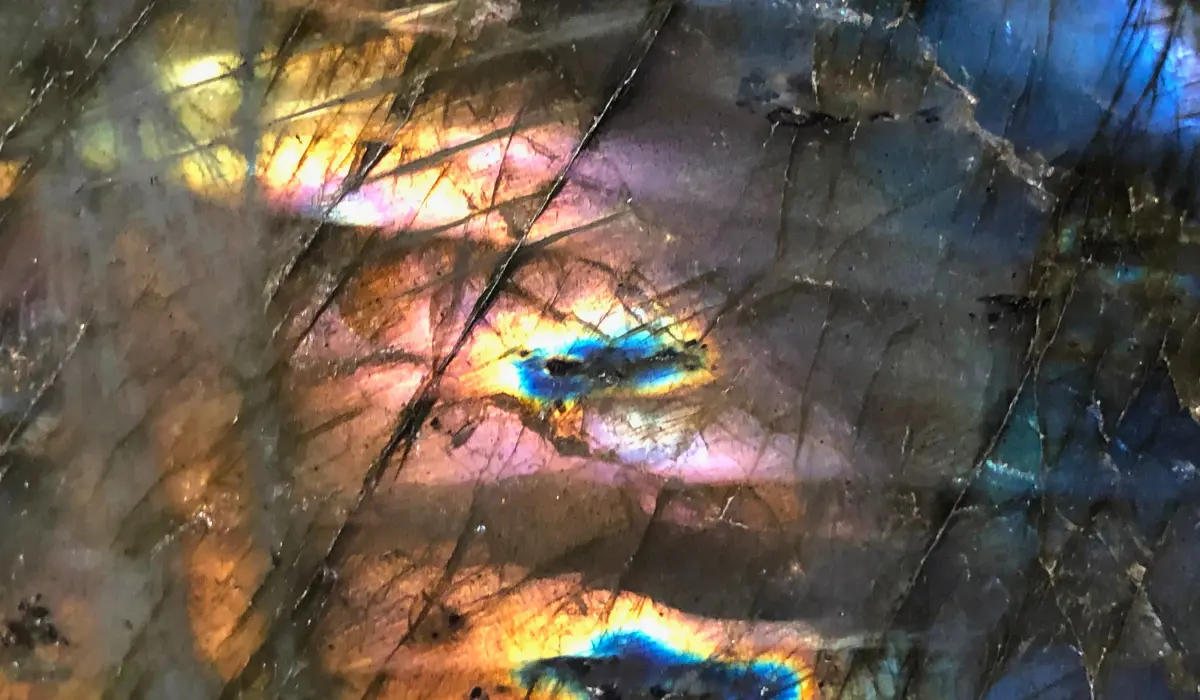

Les minéraux monoclinique présentent des propriétés physiques spécifiques. Leur dureté, leur densité et leur éclat varient selon la composition chimique et la structure interne. Le gypse, par exemple, est tendre et facilement rayable. À l’inverse, la spodumène possède une bonne résistance mécanique. Le clivage est souvent net dans une direction et absent dans une autre. Cette anisotropie structurelle influence aussi la manière dont la lumière traverse le cristal. Certains minéraux présentent un pléochroïsme, c’est-à-dire une variation de couleur selon l’angle d’observation. Ce phénomène découle de la structure monoclinique. Enfin, leur forme asymétrique rend les pierres parfois délicates à tailler. Pourtant, leur charme réside aussi dans cette irrégularité naturelle. Lorsqu’elle est bien exploitée, cette géométrie donne naissance à des pièces uniques. Une pierre naturelle de structure monoclinique révèle ainsi toute la complexité de la nature minérale.

Conditions de formation géologique

La formation des cristaux monoclinique dépend d’un ensemble précis de facteurs. Température, pression et concentration des éléments chimiques doivent s’aligner pour que cette organisation apparaisse. Ces cristaux se forment aussi bien dans les roches magmatiques que dans les roches sédimentaires ou métamorphiques. Par exemple, la malachite se forme dans les zones d’oxydation des gisements de cuivre. Le gypse, quant à lui, cristallise dans des milieux évaporitiques, souvent en contexte désertique. Le système monoclinique reflète ainsi la diversité des environnements géologiques. Chaque cristal porte en lui la mémoire des conditions de sa naissance. C’est ce qui rend leur étude si précieuse pour les géologues. Elle permet de mieux comprendre l’histoire des terrains. De plus, cette structure s’exprime pleinement lorsque la croissance du cristal n’est pas entravée. Le système monoclinique peut alors révéler des formes allongées, parfois complexes, toujours fascinantes.

Techniques d’identification scientifique

Pour déterminer si un minéral appartient au système monoclinique, les scientifiques utilisent plusieurs méthodes. L’observation visuelle permet d’identifier certaines formes typiques. Toutefois, cela ne suffit pas. La diffraction des rayons X reste l’outil de référence. Elle permet d’analyser précisément l’arrangement des atomes. Ce système produit un motif caractéristique, facilement reconnaissable. D’autres techniques comme la microscopie optique, la spectroscopie Raman ou l’analyse chimique viennent compléter l’étude. Ces approches permettent de confirmer la classification et d’éviter les confusions. En effet, certains minéraux peuvent se ressembler visuellement sans partager la même structure interne. Le système monoclinique reste donc un repère fiable pour les chercheurs. Il garantit une identification rigoureuse, indispensable dans le domaine des sciences de la Terre.

La place du monoclinique en bijouterie et collection

Certaines pierres monoclinique trouvent leur place dans la bijouterie ou dans les collections minéralogiques. La spodumène, lorsqu’elle est transparente, devient kunzite ou hiddenite selon sa couleur. Ces variétés sont taillées en gemmes et montées en bijoux. La malachite, avec ses teintes vertes ondulées, est aussi très prisée. Son polissage révèle des motifs concentriques caractéristiques. Une pierre naturelle de structure monoclinique attire par sa singularité. Chaque facette reflète une asymétrie subtile. Cette particularité donne du caractère à la pièce. Dans les musées ou chez les collectionneurs, ces cristaux complètent les vitrines par leur diversité. Le système monoclinique offre ainsi un pont entre science et esthétique. Il permet de valoriser la richesse du monde minéral, dans une approche strictement factuelle.