Dans l’univers des minéraux, certains matériaux échappent aux classifications traditionnelles. C’est le cas des substances dites « amorphe ». Contrairement aux cristaux bien ordonnés, ces solides n’ont pas de structure répétitive. Pourtant, ils fascinent par leur origine, leur texture et leurs propriétés.

Définir un solide amorphe

Un solide amorphe se distingue par l’absence d’organisation atomique régulière. Les atomes y sont disposés de manière désordonnée, sans symétrie ni périodicité. Contrairement aux minéraux cristallins, ils ne présentent aucun réseau ordonné visible sous microscope. Ce désordre donne lieu à des propriétés particulières. Les scientifiques utilisent des techniques comme la diffraction des rayons X pour identifier un matériau amorphe. Ce critère structurel suffit à le différencier d’un minéral au sens strict, même s’il peut ressembler visuellement à une pierre taillée.

Pourquoi ce n’est pas un cristal

La classification officielle des cristaux repose sur sept systèmes cristallins. Chaque système se base sur la disposition géométrique des atomes. Un solide amorphe ne peut donc pas être inclus dans cette liste. Il n’appartient à aucun de ces systèmes, car il n’en respecte pas les règles fondamentales. Les matériaux amorphes n’ont pas de symétrie de translation, ce qui signifie que leur motif atomique ne se répète jamais dans l’espace. Cette caractéristique leur confère une nature totalement distincte du cristal. Dans la pratique, cela change leur comportement mécanique, optique ou thermique.

Des exemples amorphe dans la nature

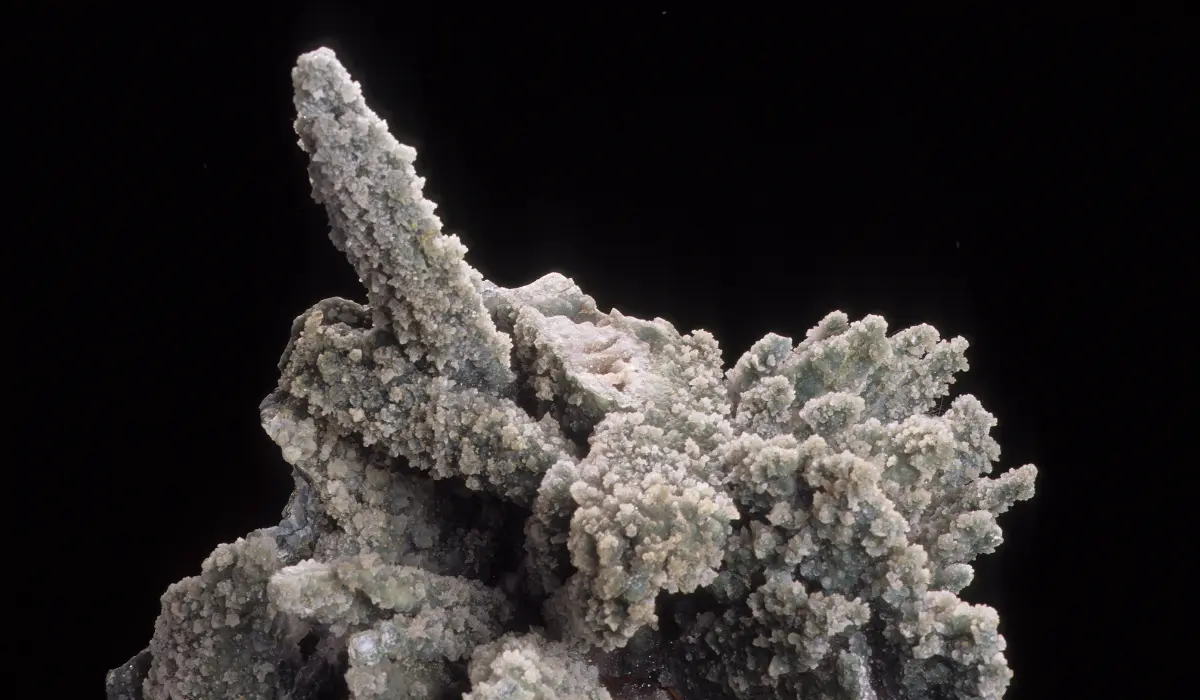

Certains matériaux naturels présentent une structure amorphe. C’est le cas de l’obsidienne noire, qui se forme lors d’un refroidissement brutal de la lave, empêchant l’organisation cristalline. Autre exemple : l’opale, constituée de petites sphères de silice amorphe, souvent hydratée. Elle présente des jeux de couleurs fascinants dus à la diffraction de la lumière. Bien que ces matières soient populaires en bijouterie, elles ne sont pas classées comme minéraux au sens strict. Leur structure amorphe leur donne un statut à part, souvent désigné sous le terme de “mineraloïde”.

Des pierres amorphes en bijouterie ?

Plusieurs pierres utilisées en bijouterie présentent une structure amorphe, c’est-à-dire dépourvue d’organisation cristalline. L’exemple le plus connu est sans doute l’obsidienne, un verre volcanique formé par un refroidissement très rapide de la lave, ce qui empêche toute formation de cristaux. Également, la pierre de lave. Autre cas remarquable : l’opale, composée de silice hydratée amorphe, dont les reflets colorés ne proviennent pas d’un réseau cristallin, mais d’interférences lumineuses dans sa structure interne. L’ambre, bien qu’issue d’une résine fossilisée, est aussi classée comme matériau amorphe. Elle ne contient pas de cristaux mais possède une grande valeur ornementale. D’autres substances comme les tectites ou la limonite entrent également dans cette catégorie. Ces matériaux ne répondent pas aux critères minéralogiques stricts mais se forment naturellement et peuvent être intégrés à des bijoux ou objets décoratifs. Leur origine, leur texture et leur aspect visuel en font des composants recherchés dans le travail de la pierre naturelle.

Formation de solide amorphe

La formation d’un solide amorphe dépend avant tout de la vitesse de refroidissement. Si un liquide se solidifie trop rapidement, les atomes n’ont pas le temps de s’organiser. Ils restent figés dans une configuration désordonnée. Ce processus se rencontre fréquemment lors d’éruptions volcaniques. Dans les laboratoires, les scientifiques peuvent aussi créer des matériaux amorphes en contrôlant précisément les conditions thermiques. Ce mode de formation influe directement sur l’apparence, la densité ou encore la transparence du matériau.

Propriétés physiques particulières

Les matériaux amorphes présentent des propriétés physiques distinctes. Leur surface est souvent lisse, parfois vitreuse. Ils peuvent être translucides, opaques ou colorés, selon leur composition. En l’absence de plan de clivage, ils se cassent de manière conchoïdale, en formant des éclats irréguliers. Leur comportement thermique est également atypique : ils n’ont pas de point de fusion net, mais un intervalle de transition vitreuse. Cela signifie qu’un solide amorphe se ramollit progressivement. Ces particularités intéressent les domaines de la verrerie, de l’optique ou encore de la bijouterie.

Utilisation en bijouterie

Certaines pierres amorphes, comme l’obsidienne ou l’opale, sont largement utilisées pour créer des bijoux. Leur aspect visuel unique attire les amateurs de textures naturelles. Leur dureté modérée permet un façonnage précis, bien que leur fragilité nécessite un soin particulier. Une pierre naturelle amorphe peut révéler des reflets profonds ou des nuances inattendues. Ces effets ne proviennent pas d’un jeu de facettes comme pour un cristal, mais d’une interaction complexe entre lumière et matière. Ce type de pierre reste très recherché pour les créations artisanales.

Différences avec les verres industriels

Les matériaux amorphes peuvent être naturels ou synthétiques. Le verre industriel, fabriqué à partir de silice fondue, est un exemple de solide amorphe artificiel. Il partage certaines propriétés avec l’obsidienne, bien qu’il ne soit pas d’origine géologique. En revanche, la nature chaotique de leur structure atomique reste similaire. Cette parenté explique pourquoi certains matériaux naturels sont appelés “verres volcaniques”. La distinction repose donc sur l’origine et la composition, mais aussi sur l’usage. Un matériau amorphe peut ainsi passer de la nature au laboratoire, sans perdre ses caractéristiques fondamentales.

Le statut de mineraloïde

En minéralogie, le terme mineraloïde désigne un matériau solide qui ne possède pas de structure cristalline, mais qui se forme naturellement. Il s’applique à des substances amorphes comme l’opale, la limonite ou l’ambre. Ces matériaux ne répondent pas à la définition stricte d’un minéral, mais ils en partagent certains aspects. Ils peuvent contenir des éléments chimiques similaires et apparaître dans des contextes géologiques comparables. Leur reconnaissance en tant que mineraloïdes permet de les étudier avec rigueur, sans les exclure du champ scientifique.

Amorphe : des objets d’étude fascinants

Les matériaux amorphes attirent l’attention des scientifiques pour plusieurs raisons. Leur comportement, entre ordre apparent et désordre réel, offre un terrain d’analyse unique. Ils sont également étudiés pour leurs applications techniques : fibres optiques, écrans, revêtements. Même dans le domaine des objets naturels, un matériau amorphe conserve une valeur scientifique. L’étude de son origine géologique, de sa composition et de ses propriétés reste essentielle. Une pierre naturelle amorphe peut ainsi raconter une histoire différente de celle d’un cristal, tout en révélant la richesse de notre planète.